近年来,由于气候变化和城市热岛效应,极端高温事件日益频繁和严重。湿球温度(WBT)超过35°C时,人体即使处于休息状态、有充足饮水也难以存活。传统的水凝胶蒸发冷却在高温高湿环境下效果有限,因其表面温度较低,蒸发速率不足。此外,热电冷却器(TED)在高温环境中散热困难,也限制了其应用。因此,开发一种能够在极端条件下持续、高效工作的个人冷却系统迫在眉睫。

美国加州大学圣地亚哥分校陈仁坤教授、蔡盛强教授研究团队开发出一种新型混合冷却服装,将热电装置(TED)与水凝胶结合,显著提升了在高温高湿环境下的个人冷却效果。该系统利用TED主动降低皮肤温度,同时加热水凝胶以增强蒸发冷却,可在高达55°C的环境温度和88%的相对湿度下持续运行6小时以上,并能够根据环境变化和人体代谢热动态调节冷却功率。

相关工作以“Thermoelectrically elevated hydrogel evaporation for personal cooling under extreme heat”为题,发表在Cell Reports Physical Science杂志。

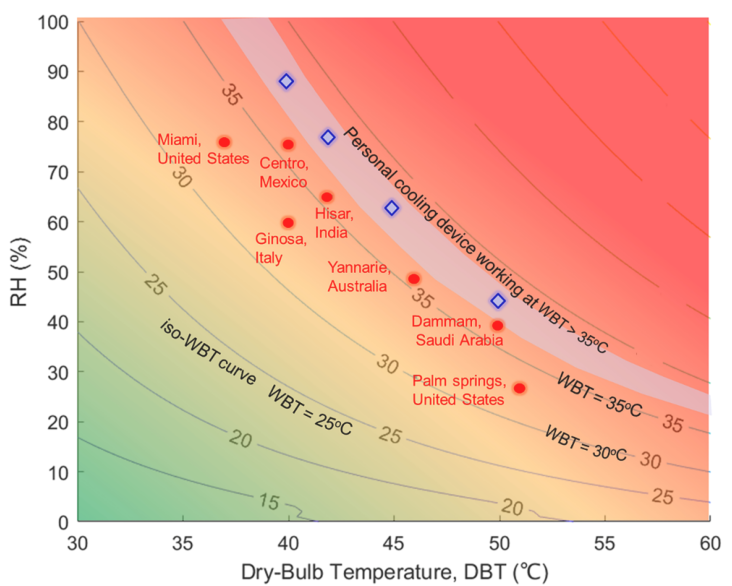

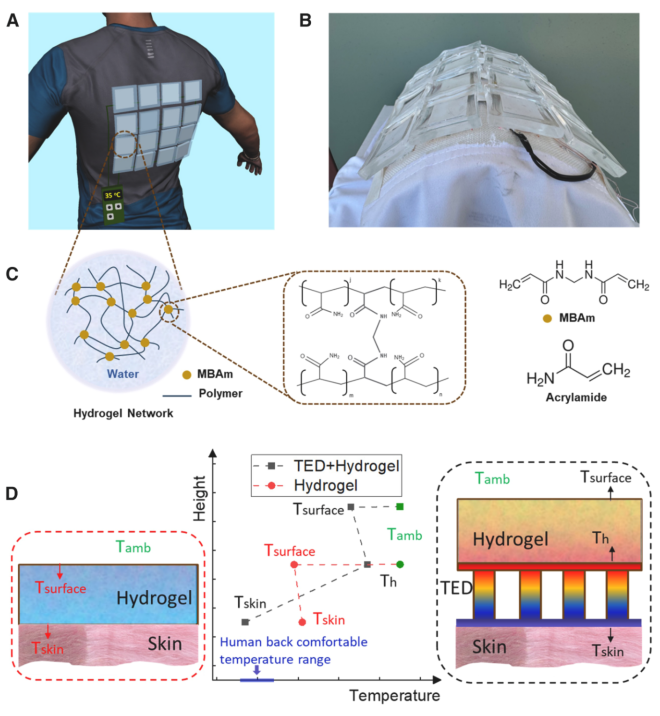

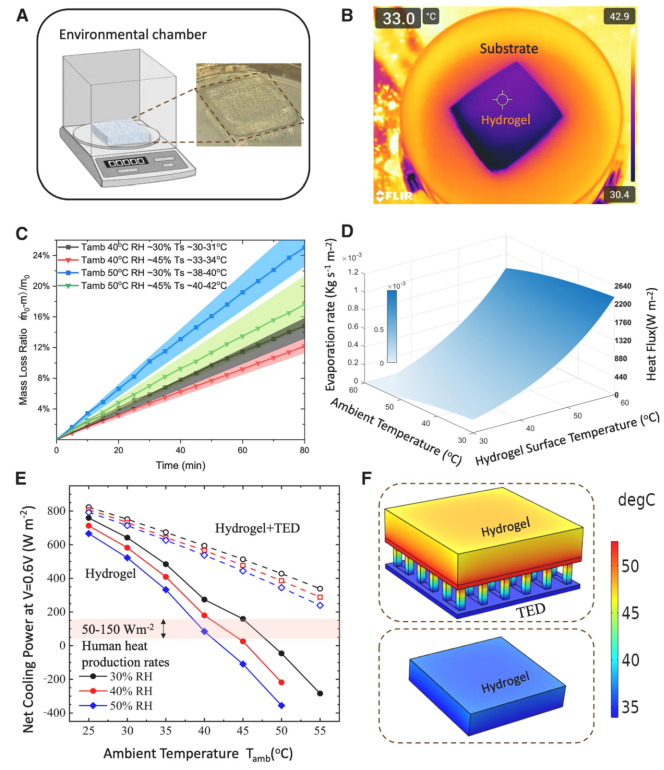

研究人员首先通过实验和模拟分析了水凝胶的蒸发特性。图1展示了全球多个地区极端高温高湿条件下的湿球温度记录,突显了开发高效冷却技术的紧迫性。图2揭示了TED-水凝胶复合装置的结构与工作原理:TED的冷侧接触皮肤,热侧与水凝胶相连,通过提升水凝胶表面温度显著加快蒸发速率。图3进一步通过红外图像和蒸发实验表明,水凝胶表面温度越高,蒸发冷却效果越强;模拟结果也证实,TED-水凝胶组合在高温环境下仍能提供正净冷却功率,而单一水凝胶则无法应对高于42°C的环境。

图1: 不同干球温度(DBT)和相对湿度(RH)下的等湿球温度曲线。红圈标注了全球多个地区报告的最高湿球温度(约38°C),菱形标记为实验所采用的条件。

图2: (A)TED-水凝胶个人冷却服装示意图;(B)柔性可穿戴冷却服装实物图;(C)聚丙烯酰胺水凝胶的结构与化学式;(D)水凝胶与TED-水凝胶器件在厚度方向的温度分布对比。

图3: (A)水凝胶质量损失测量装置;(B)水凝胶表面温度红外图像;(C)水凝胶质量损失比的实验与计算结果;(D)不同环境温度和水凝胶表面温度下的蒸发速率与热通量;(E)COMS模拟得到的净冷却功率;(F)在55°C、30% RH条件下,水凝胶与TED-水凝胶器件的温度分布模拟结果。

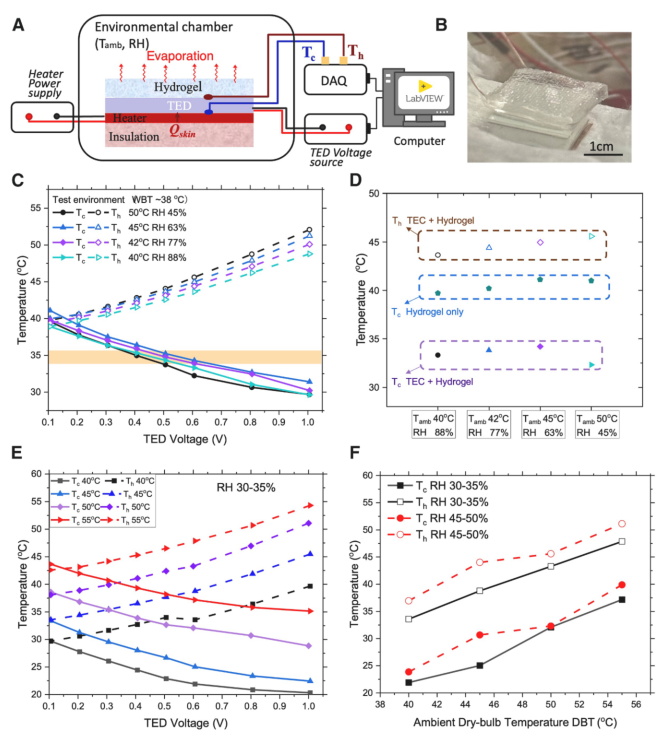

在单一TED-水凝胶器件的实验中(图4),研究团队验证了该系统在不同温湿度组合(均对应WBT≈38°C)下的稳定性能。结果表明,尽管环境干球温度和湿度差异显著,系统仍能维持皮肤温度在舒适范围内(33.8–35.8°C)。随着TED电压升高,冷侧温度进一步降低,热侧温度上升,蒸发增强。长期测试显示,该装置可连续工作超过1小时,性能显著优于单一水凝胶系统。

图4: (A)单TED-水凝胶器件测试示意图;(B)器件实物图;(C)相同湿球温度(~38°C)下不同温湿度组合的冷却性能;(D)TED-水凝胶与单一水凝胶在相同WBT下的性能对比;(E)不同环境温度下的冷热侧温度;(F)不同湿度对温度的影响。

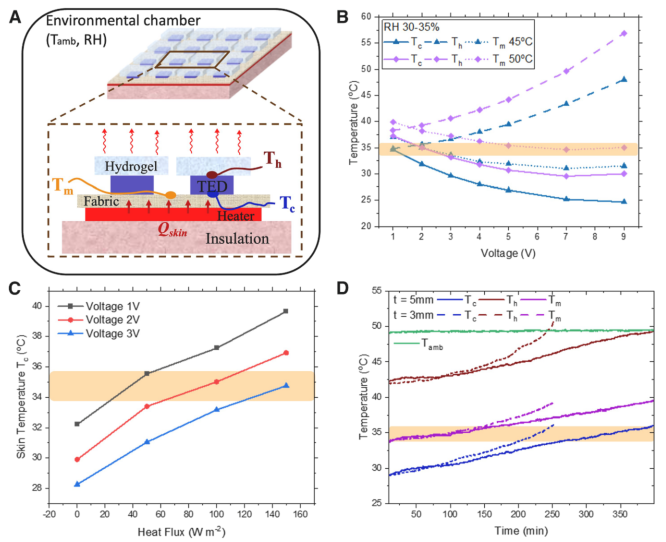

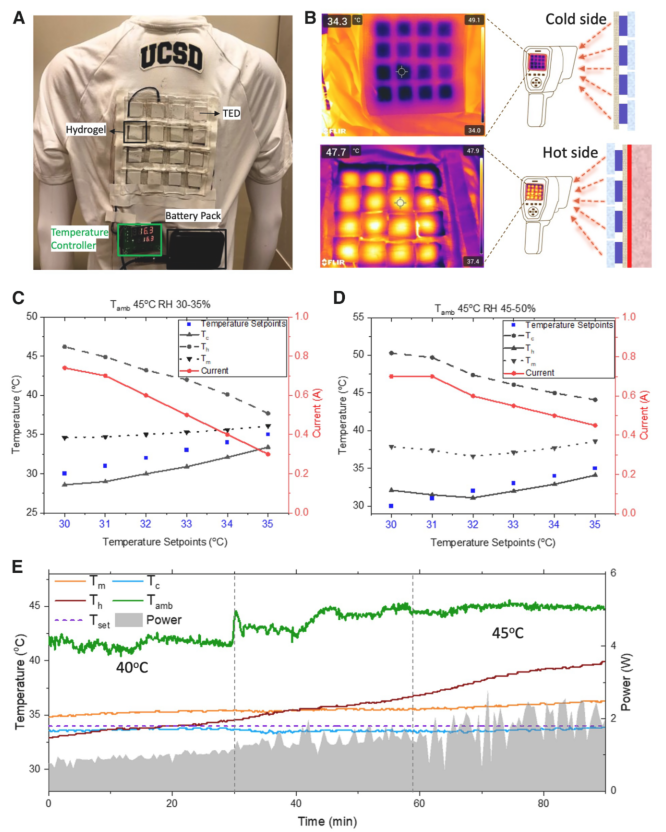

随后,团队构建了一个4×4 TED阵列的柔性冷却服装(图5),覆盖高导热织物,并在每个TED上放置水凝胶层。该服装在不同环境条件(45–50°C,30–50% RH)和人体代谢热负荷(50–150 W/m²)下均能有效维持皮肤温度低于35.8°C。使用5毫米厚水凝胶时,冷却时间超过6小时;3毫米水凝胶也可持续4小时。通过集成PID温度控制器和电池组(图6),系统能够动态调节TED功率,适应环境波动,保持皮肤温度稳定。

图5: (A)4×4 TED阵列冷却服装测试示意图;(B)不同电压和环境温度下的冷侧、热侧和织物中部温度;(C)不同人体热通量下的皮肤温度;(D)不同厚度水凝胶的长期性能测试。

图6: (A)带温控器和电池组的冷却服装实物;(B)冷侧与 hydrogel 侧的红外图像;(C–D)不同设定温度下的系统响应;(E)环境温度动态变化时的温度控制效果。 图7: TED(强制风冷)、水凝胶单独使用及TED-水凝胶复合系统在不同环境温度下的冷却性能对比。

该项研究证明,TED-水凝胶混合系统在极端高温环境下具有显著优势,不仅冷却效率高,还具备可调节、可持续的特点。未来通过采用更高性能的热电材料和优化系统设计,有望进一步减轻重量、降低成本,推动该技术在户外工作者、高温作业人员等群体中的广泛应用,为应对全球变暖带来的健康威胁提供有效解决方案。